薬学生が留年が頭をよぎったら読む記事|薬学部で留年を回避する方法

はじめに

「このままじゃ留年かも…😨」——そんな不安が胸をよぎった瞬間はありませんか?

薬学部は科目数と実習の多さゆえやらないといけないことが多いため、少しつまずくだけで一気に雪崩式に単位が危うくなります。しかし、正しい戦略と行動を取れば結果は必ず変えられます。

実際、私自身も2年生の時に再試験を8個抱えていたことがあり留年の危機にありました。しかし、勉強法と正しい計画を理解し実践していくと次第に成績は向上し、3年生の後期には再試験0を達成しましたので、正しい戦略を取りさえすれば必ず進級や高得点を取れるできるようになります。

本記事では、留年回避に効く学習計画・時間管理などを解説し、オンライン個別指導塾を活用して“最短で逆転”する方法までお届けします。

そもそも薬学部ではどれぐらい留年するの?

薬学部での進級率については、文部科学省が具体的な数字を出しています。文部科学省実施の「薬学部における就学状況等(2024年度調査結果)」によると、私立と国公立を合わせた全薬学部の2018年度入学者数は11,145人でその中で6年生までストレートで進級し卒業した方は7,616名になります。つまり卒業率は68.3%です。おおよそ3人に1人はどこかの学年でつまづき留年してしまうことがわかります。

ちなみに、7,616名のうち現役で国家試験に合格される方は6,618名になりますので、入学からストレートで薬剤師になれる方は59.4%ということになります。薬学部に入学された方の内半分強が留年または浪人されてしまうという事実があります。

どの学年で留年することが多いのか?

留年が多いタイミングは大学によっても様々ですが、おおよその傾向はあります。

まず留年が多い2,3年生

まず多いのが2~3年生になります。1年生のうちは基礎科目を学習する大学が多いのですが、2年生になると1年生で学習した基礎科目を基に、専門科目や臨床系の科目を学ぶことが多くなります。1年生の基礎系科目をギリギリで通ってきた場合にはかなり注意が必要で、2,3年生に留年や再試験を沢山持たれるケースが多いです。

例えば1年生のうちに勉強する生化学や解剖生理学では人体における正常時の働きを学習します。その知識を元に2,3年生では病態学や疾患学で病気の時(体の異常時)の状態を学習します。更に学習が進むとその疾患における治療も学ぶため、薬物治療学や薬理学へと段階が進んで行きます。

上記のケースでは1年生の内容を理解していない場合はその後の学習に繋げられないことが多く、専門科目を学習する時にもう一度基礎系科目の復習もしないといけないため、膨大な学習範囲になり留年してしまうケースがあります。対策については後ほど紹介しますね。

次に留年が多い6年生

次に留年が多いのが6年生になります。大学の多くでは6年生の卒業間近に卒業試験を実施する大学が多いです。卒業試験とは国家試験の合格できる実力があるのかどうかを学校側で判定するための試験になります。この卒業試験に合格できない場合は卒業留年となり、もう一度6年生をやり直すケースや来年の秋にもう一度卒業試験を実施してくれる大学もあり、秋に卒業されるケースもあります。

卒業試験で6年生を留年するのには大学側の意図があり、国家試験の合格率=合格者数/卒業者数で判定されるため国家試験に合格する見込みのあるものだけを卒業させて大学の見かけの国試合格率を高めたいという意図があります。

多くの大学では、卒業試験が国家試験よりもやや難しく設定されており国家試験にはない独特のクセが有る大学もあるため苦労される方も多いです。

全大学の卒業率を見ると6年生で留年されるたかは約10%程度ですが、大学によっては6年生に進級した方の内半数近くを卒業留年にさせる大学も存在します。

留年を回避するためにできること

原因を見つける

留年の危機になる方の多くは以下の原因があることが多いです。

・学習の優先順位がつけられていない

・定期試験に合格できる学習方法で学習していない

・合格から逆算した計画を立てられていない

・友人関係や生活習慣が原因で学習を継続できない

・過去問の入手ができず、傾向を掴めていない

一つずつ対処方法を説明しますね!

学習の優先順位がつけられていない

まず、科目ごとの重要度を把握せずに漫然と勉強すると時間が足りなくなります。

シラバスや過去問、先輩からの情報収集で単位取得が難しい授業を明確にしましょう。単位修得が難しい授業を明確にした後は、それらの単位修得に必要な配点と出題頻度を精査し、点数が伸びやすい範囲に集中しましょう。

優先度リストを作成するのも効果的です。闇雲に進めてしまうと努力していてもなかなか成果に繋がらないため、精査は必ずする必要があります。

さらに一日の最初に必修を処理するルーチンを組むと安心です。迷ったら『単位につながるか?』で判断し、迷い時間を削減しましょう。この習慣だけで試験前の精神的負担が大幅に減ります。

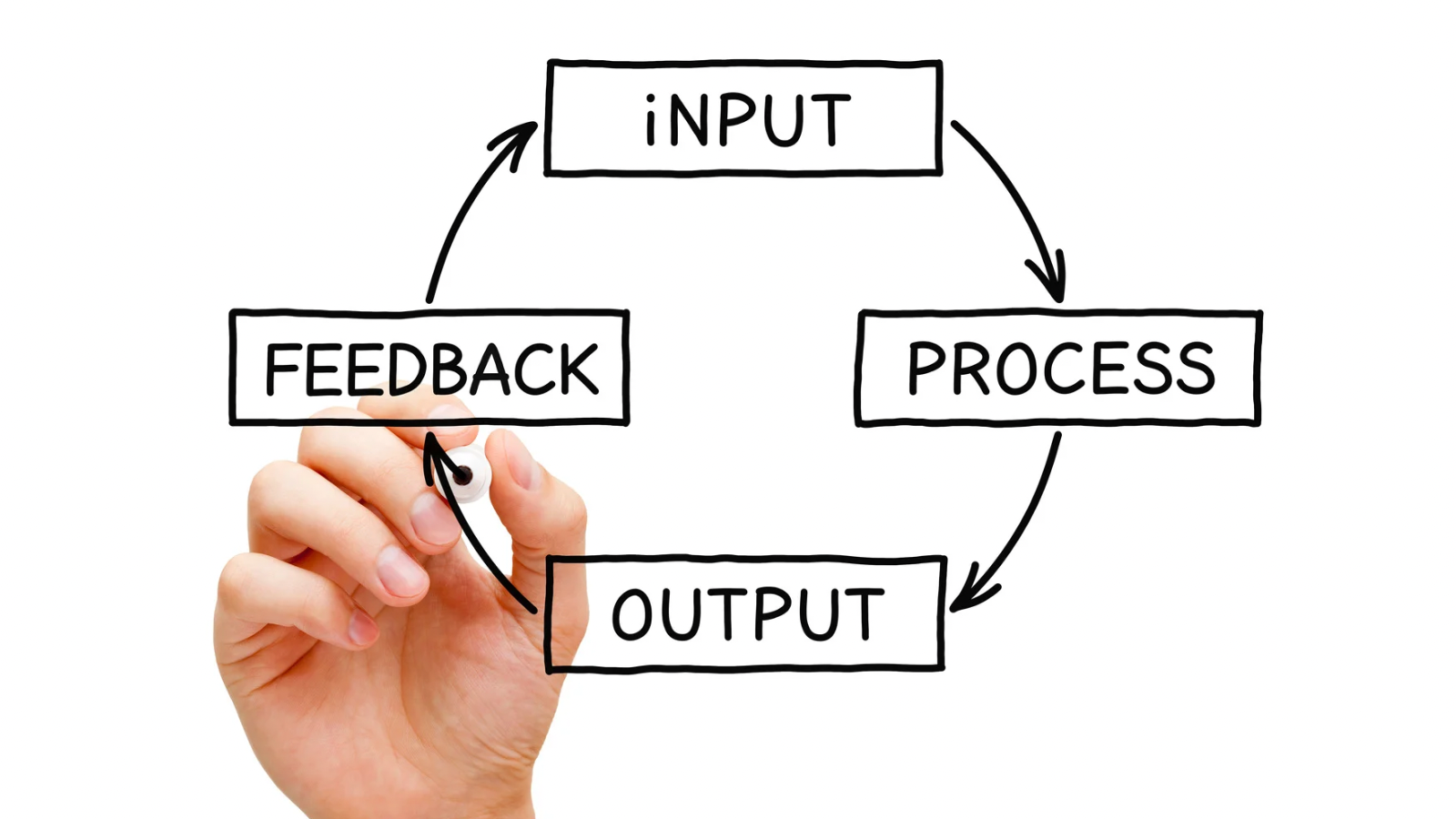

定期試験に合格できる学習方法で学習していない

授業のレジュメや教科書を読みまくる勉強をしたり、過去問を解いているだけでは定期試験には合格できません。

試験の目的は“到達目標の確認”です。講義スライドの太字・赤字をインプットした後は、説明できるレベルまでアウトプットを通じて落とし込むことが大切です。

実際、教科書を見たりレジュメを見ているとなんとなく理解したつもりになることはありませんか?でも実際に過去問を解いたりすると点数が取れないなんてことも…知識の定着には圧倒的にアウトプットが大切です。必ずしもレジュメと一字一句同じ文言で覚える必要はありませんが、自分で理解して自分の言葉で説明できるように練習しましょう。

また、制限時間内でで再現できる答案作りを意識し、過去問演習もしましょう。最後に想定時間を測って演習し、答案提出のリハーサルまで行うことで、無駄な難問に悩む時間を節約できます。

合格から逆算した計画を立てられていない

ゴールから逆算しない計画は、地図なしで航海するようなものです。

まず学期末試験日を把握してその時間までにするべき合格のために必要な勉強量を明確にしましょう。特にテスト直前は3週間前→1週間前→前日とマイルストーンを設定します。

各マイルストーンで“出題範囲を3周完了”“過去問で70%達成”など定量目標を置き、それをカレンダーアプリやエクセルなどで管理するのも効果的ですね。

毎晩必ず進捗をチェックする習慣も作り未達分を翌日に再配置する“リスケルール”を決めておくと計画倒れを防げます。繰り返し可能なテンプレ計画を作っておけば次学期も迷うことなく学習を進めることも出来ますね。

友人関係や生活習慣が原因で学習を継続できない

勉強法や正しい学習計画が整っていてもやはり、学習継続ができていなければなかなか合格することは出来ません。

友人からの急な誘い、夜更かしゲーム…楽しいけれど単位はくれません。学習を継続するコツは「時間の見える化」です。22時以降のスマホ通知をOFF、SNSは昼休みに15分だけ開くなど行動ルールを決め、友人にも共有して理解を得ましょう。

どうしても周りの環境に流されやすく習慣化が難しい場合には図書館やオンライン自習室に避難し、環境を変えることで自制心を補強するのが効果的です。

留年しないために「まとめ」

「自分には薬学の才能がないんだな…」と諦めないでください。再試験を0にして留年せず鍼灸するためには「正しい戦略」と「効率的な勉強法」を知っているかで決まります。今この瞬間の一歩が未来の“合格証”を引き寄せる鍵。

薬学部の留年対策は学校ごとで特徴があり異なるので、画一的な対応は難しいのが現状です。そのため、個別指導で大学に合わせた対策が必要になってきます。

そこで勉強に対して不安を感じている方のために無料個別相談を実施中!です。

不安な気持ちを行動に変え、確実に前進しましょう。あなたの6年後の笑顔を一緒に作ります😊

\無料個別相談実施中/